Les douleurs articulaires touchent plus de 17 millions de Français, avec une prévalence particulièrement élevée chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ces manifestations douloureuses, qu’elles soient liées à l’arthrose, aux rhumatismes inflammatoires ou aux conséquences du vieillissement naturel, représentent un enjeu majeur de santé publique. L’impact sur la qualité de vie des seniors est considérable : limitation de la mobilité, troubles du sommeil, isolement social et dépendance progressive. Heureusement, des approches thérapeutiques non médicamenteuses permettent d’améliorer significativement le confort articulaire au quotidien, sans recourir systématiquement aux traitements pharmacologiques.

La prise en charge globale des douleurs articulaires chez les seniors nécessite une compréhension approfondie des mécanismes physiopathologiques impliqués. Cette approche multimodale combine techniques manuelles, applications thermiques, phytothérapie ciblée et aménagements environnementaux pour optimiser l’autonomie et préserver la fonction articulaire.

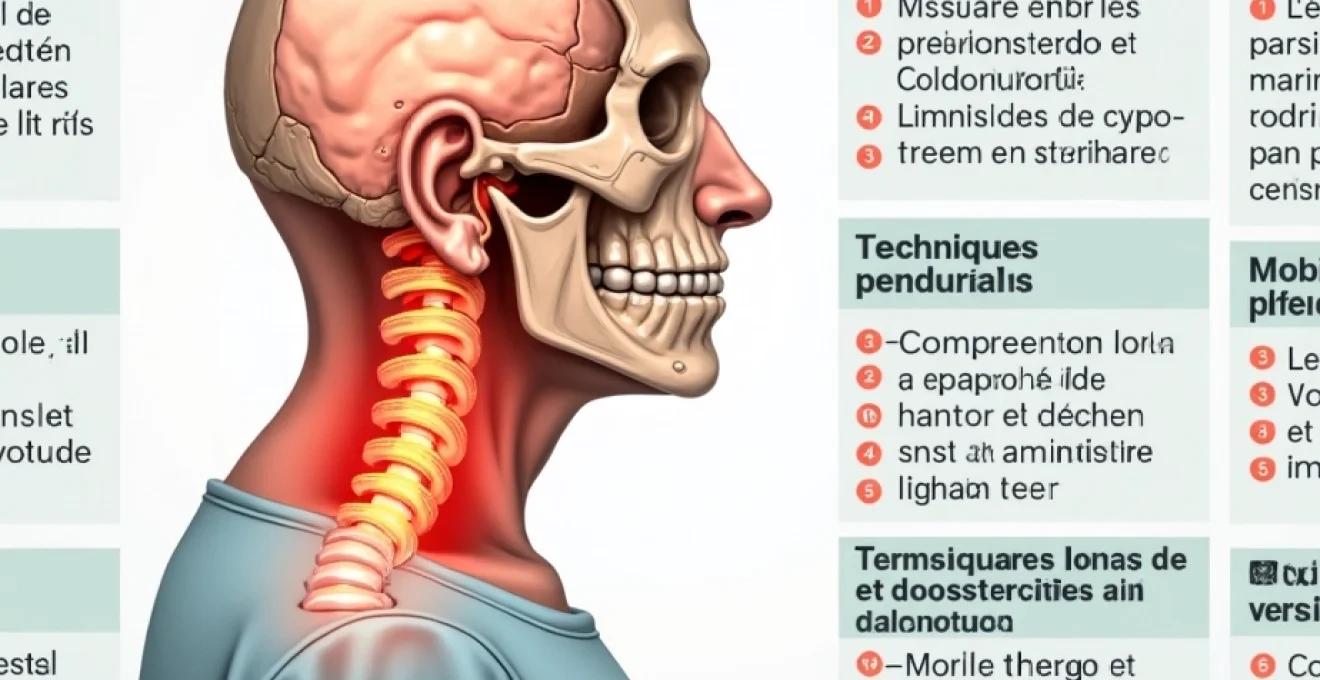

Arthrose cervicale et lombaire : mécanismes physiopathologiques des douleurs articulaires chez les seniors

L’arthrose représente la pathologie articulaire la plus fréquente chez les personnes âgées, affectant plus de 10 millions de Français. Cette maladie dégénérative résulte d’un déséquilibre entre les processus de dégradation et de réparation du cartilage articulaire. Les localisations cervicales et lombaires sont particulièrement préoccupantes car elles peuvent engendrer des complications neurologiques et fonctionnelles majeures.

Dégénérescence du cartilage articulaire et formation d’ostéophytes

Le cartilage articulaire, tissu conjonctif spécialisé, subit des modifications structurelles progressives avec l’âge. La diminution de la production de protéoglycanes et de collagène de type II entraîne une perte de l’élasticité et de la résistance cartilagineuse. Cette dégradation s’accompagne d’une fissuration de la surface articulaire, créant des irrégularités qui augmentent les contraintes mécaniques. En réponse à cette altération, l’organisme développe des excroissances osseuses appelées ostéophytes, véritables « becs de perroquet » visibles à l’imagerie. Ces formations osseuses, bien qu’ayant initialement un rôle stabilisateur, peuvent comprimer les structures nerveuses adjacentes et limiter l’amplitude articulaire.

Inflammation synoviale et libération de cytokines pro-inflammatoires

La membrane synoviale, normalement fine et lisse, s’épaissit et devient inflammatoire dans le contexte arthrosique. Cette synovite chronique se caractérise par une hypervascularisation et une infiltration de cellules inflammatoires. Les synoviocytes activés libèrent des cytokines pro-inflammatoires telles que l’interleukine-1β et le TNF-α, perpétuant le processus dégénératif. Cette cascade inflammatoire stimule la production d’enzymes protéolytiques comme les métalloprotéases matricielles, accélérant la destruction cartilagineuse. L’épanchement synovial qui en résulte provoque une distension capsulaire douloureuse et une sensation de raideur articulaire.

Raideur matinale et limitation de l’amplitude articulaire

La raideur matinale constitue un symptôme cardinal de l’arthrose, particulièrement marquée au niveau cervical et lombaire. Ce phénomène résulte de l’accumulation nocturne de liquide synovial inflammatoire et de la diminution de la viscosité du liquide articulaire. L’immobilité prolongée favorise la formation d’adhérences entre les surfaces articulaires altérées. Cette ankylose matinale, généralement résolutive après 15 à 30 minutes d’activité, s’accompagne d’une limitation progressive de l’amplitude articulaire. Au niveau cervical, cette restriction peut affecter la rotation et l’extension, tandis qu’au niveau lombaire, elle impacte principalement la flexion et l’inclinaison latérale.

Compression nerveuse et irradiations douloureuses

L’arthrose cervicale et lombaire peut engendrer des compressions radiculaires par rétrécissement des foramens de conjugaison. Les ostéophytes, associés à l’hypertrophie des ligaments jaunes et à la protrusion discale, réduisent l’espace disponible pour les racines nerveuses. Cette compression mécanique provoque des radiculalgies caractérisées par des douleurs irradiant dans le territoire d’innervation correspondant. Au niveau cervical, les irradiations touchent les membres supérieurs, provoquant des paresthésies et une faiblesse musculaire. L’arthrose lombaire peut quant à elle générer des sciatiques ou des cruralgies, limitant considérablement la marche et les activités quotidiennes.

Techniques de kinésithérapie passive et mobilisation articulaire douce

La kinésithérapie passive représente une approche thérapeutique fondamentale dans la prise en charge des douleurs articulaires chez les seniors. Ces techniques, réalisées sans participation active du patient, permettent de maintenir la mobilité articulaire, de réduire les contractures musculaires et d’améliorer la vascularisation locale. L’efficacité de ces interventions repose sur des protocoles précis, adaptés à chaque localisation anatomique et respectant les limites physiologiques de l’articulation concernée.

Mobilisation pendulaire de codman pour l’épaule

La mobilisation pendulaire de Codman constitue une technique de référence pour traiter les raideurs de l’épaule chez les personnes âgées. Cette méthode exploite la force gravitationnelle pour mobiliser passivement l’articulation gléno-humérale sans contrainte musculaire. Le patient se positionne en flexion du tronc, laissant pendre le bras atteint. Les mouvements oscillatoires, d’amplitude progressivement croissante, s’effectuent dans les plans sagittal, frontal et en circumduction. Cette technique permet de maintenir l’amplitude articulaire, de réduire les adhérences capsulaires et de favoriser la circulation du liquide synovial. La fréquence recommandée est de 10 à 15 oscillations par direction, répétées 3 à 4 fois par jour. L’effet antalgique est généralement immédiat, résultant de la stimulation des mécanorécepteurs et de l’activation du système de contrôle de la douleur.

Étirements passifs des fléchisseurs de hanche en décubitus

Les fléchisseurs de hanche, particulièrement le muscle psoas-iliaque, développent fréquemment des rétractions chez les seniors sédentaires. Ces contractures favorisent les douleurs lombaires et limitent l’extension de hanche lors de la marche. L’étirement passif en décubitus dorsal, avec extension progressive du membre inférieur au bord du lit, permet de restaurer la longueur musculaire optimale. La technique consiste à maintenir la hanche controlatérale en flexion pour stabiliser le bassin, tandis que le membre à étirer descend lentement par gravité. Le maintien de la position d’étirement doit s’effectuer pendant 30 à 60 secondes, avec une progression graduelle de l’amplitude. Cette manœuvre améliore significativement l’extension de hanche et réduit les compensations lombaires douloureuses. L’association à des techniques de contracté-relâché potentialise l’efficacité de l’étirement en inhibant les réflexes de protection musculaire.

Techniques de décompression vertébrale par traction cervicale

La traction cervicale douce constitue une modalité thérapeutique efficace pour soulager les compressions radiculaires et détendre les muscles paravertébraux. Cette technique peut s’effectuer manuellement ou à l’aide de dispositifs mécaniques. La traction manuelle, réalisée par un kinésithérapeute expérimenté, permet un contrôle précis de la force appliquée et de la direction du mouvement. Le patient est positionné en décubitus dorsal, tête légèrement fléchie, tandis que le thérapeute applique une force de traction axiale progressive de 5 à 15 kg. Cette décompression augmente temporairement l’espace intervertébral, réduit la pression intradiscale et favorise la réhydratation du disque intervertébral. Les séances de 15 à 20 minutes, répétées 2 à 3 fois par semaine, montrent une efficacité significative sur la réduction des douleurs cervicales et des irradiations brachiales. La surveillance constante des réactions du patient est essentielle pour éviter tout effet iatrogène.

Mobilisation patello-fémorale et tibio-fibulaire du genou

L’arthrose du genou, ou gonarthrose, bénéficie grandement des techniques de mobilisation articulaire spécifique. La mobilisation patello-fémorale vise à restaurer la cinématique normale de la rotule lors des mouvements de flexion-extension. Cette technique consiste à mobiliser la patella dans les directions médiale, latérale, proximale et distale, avec des glissements rythmés de faible amplitude. Ces manœuvres réduisent les adhérences péri-patellaires et améliorent la congruence articulaire. La mobilisation tibio-fibulaire, souvent négligée, est pourtant cruciale car l’articulation tibio-fibulaire proximale participe activement à la biomécanique du genou. Les techniques de glissement antéro-postérieur et de rotation de la fibula permettent d’optimiser la mobilité globale du complexe articulaire. Ces interventions, associées à des mobilisations douces en flexion-extension, maintiennent l’amplitude articulaire et retardent l’évolution arthrosique. L’application de ces techniques doit être progressive et respecter le seuil douloureux du patient.

Thermothérapie et cryothérapie : protocoles d’application ciblée

L’utilisation thérapeutique de la chaleur et du froid constitue une approche ancestrale, scientifiquement validée, pour le soulagement des douleurs articulaires. Ces modalités physiques agissent par des mécanismes distincts mais complémentaires, permettant une modulation efficace de la douleur et de l’inflammation. La thermothérapie favorise la vasodilatation et la détente musculaire, tandis que la cryothérapie induit une vasoconstriction et un effet anesthésique local. Le choix entre ces deux approches dépend de la phase évolutive de l’affection articulaire et des objectifs thérapeutiques recherchés.

Les applications chaudes, d’une température comprise entre 40 et 45°C, sont particulièrement indiquées dans les phases chroniques de l’arthrose, lorsque l’inflammation aiguë a disparu. La chaleur humide, obtenue par des cataplasmes d’argile chaude ou des compresses hydro-colloïdes, pénètre plus profondément que la chaleur sèche et procure un soulagement plus durable. L’effet vasodilatateur améliore la vascularisation locale, favorisant l’élimination des déchets métaboliques et l’apport en nutriments. La durée d’application optimale se situe entre 15 et 20 minutes, répétée 2 à 3 fois par jour. Cette modalité est particulièrement efficace sur les raideurs matinales et les contractures musculaires chroniques.

La cryothérapie, appliquée à une température de 10 à 15°C, trouve sa principale indication lors des poussées inflammatoires aiguës. L’effet vasoconstricteur réduit l’œdème et l’extravasation plasmatique, limitant l’extension du processus inflammatoire. L’anesthésie locale obtenue par le froid interrompt temporairement la transmission des signaux nociceptifs, procurant un soulagement immédiat. Les protocoles recommandent des applications de 10 à 15 minutes, avec un intervalle minimal d’une heure entre deux séances pour éviter les lésions tissulaires par hypothermie. L’utilisation de poches de gel ou de vessies de glace pilée, enveloppées dans un linge fin, assure une application homogène et sécurisée. Cette technique est particulièrement bénéfique après les activités physiques ou lors de réactivations douloureuses.

L’alternance chaleur-froid, ou thermothérapie contrastée, potentialise les effets de chaque modalité en créant un effet de pompage vasculaire qui optimise les échanges métaboliques locaux.

Les bains de contraste, alternant immersions chaudes et froides, représentent une approche sophistiquée particulièrement adaptée aux articulations des extrémités. Ce protocole stimule alternativement la vasodilatation et la vasoconstriction, créant un effet de « gymnastique vasculaire » qui améliore le drainage lymphatique et la circulation sanguine. La séquence recommandée débute par un bain chaud de 3 à 4 minutes, suivi d’un bain froid de 30 secondes à 1 minute, répétée 3 à 5 fois et se terminant toujours par le froid. Cette technique montre une efficacité remarquable sur les œdèmes périarticulaires et les phénomènes congestifs chroniques.

Phytothérapie anti-inflammatoire : curcuma, harpagophytum et reine-des-prés

La phytothérapie moderne offre des alternatives naturelles aux anti-inflammatoires de synthèse pour la gestion des douleurs articulaires chez les seniors. Ces approches thérapeutiques, soutenues par de nombreuses études cliniques, présentent l’avantage d’une meilleure tolérance digestive et d’un profil d’effets secondaires réduit. Les principes actifs végétaux agissent par des mécanismes multiples, modulant les voies inflammatoires sans interférer avec les processus physiologiques essentiels. Cette approche holistique s’inscrit parfaitement dans une stratégie de prise en charge globale des pathologies articulaires dégénératives.

Le curcuma (Curcuma longa), épice millénaire de la médecine ayurvédique, contient des curcuminoïdes aux propriétés anti-inflammatoires remarquables. La curcumine, principe actif principal, inhibe spécifiquement les enzymes cyclo-oxygénases et lipoxygénases, responsables de la synthèse des médiateurs pro-inflammatoires. Les études cliniques démontrent une efficacité comparable

aux anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la réduction des douleurs arthrosiques, avec une posologie optimale de 500 à 1000 mg par jour d’extrait titré à 95% de curcumine. L’association à la pipérine du poivre noir améliore significativement la biodisponibilité de la curcumine, multipliant par 20 son absorption intestinale. Cette synergie végétale optimise l’effet thérapeutique tout en réduisant les doses nécessaires. Les formulations liposomales récentes permettent une libération prolongée et une meilleure pénétration tissulaire, particulièrement bénéfique pour les applications topiques sur les articulations superficielles.

L’harpagophytum (Harpagophytum procumbens), surnommé « griffe du diable », représente l’un des anti-inflammatoires végétaux les plus documentés scientifiquement. Les harpagosides, glycosides triterpéniques concentrés dans les racines secondaires, exercent une action anti-inflammatoire puissante par inhibition de la production de TNF-α et d’interleukine-1β. Les études cliniques randomisées démontrent une réduction significative des douleurs articulaires avec une posologie de 2,4 à 3 grammes par jour d’extrait sec standardisé. Cette plante présente l’avantage remarquable d’une absence de toxicité gastrique, contrairement aux AINS conventionnels. L’effet thérapeutique se manifeste progressivement sur 2 à 3 semaines de traitement, avec un maintien des bénéfices pendant plusieurs mois après l’arrêt. Les contre-indications se limitent aux troubles cardiovasculaires sévères et à la grossesse, rendant cette option particulièrement adaptée aux seniors polypathologiques.

La reine-des-prés (Filipendula ulmaria) constitue l’ancêtre naturel de l’aspirine, contenant des dérivés salicylés biodisponibles. Les flavonoïdes associés, notamment la quercétine et la spiréine, potentialisent l’action anti-inflammatoire tout en protégeant la muqueuse gastrique. Cette plante médicinale européenne agit par inhibition réversible des cyclo-oxygénases, réduisant la synthèse des prostaglandines pro-inflammatoires. L’infusion traditionnelle, préparée avec 2 à 3 grammes de sommités fleuries pour 150 ml d’eau bouillante, peut être consommée 3 fois par jour. Les extraits fluides concentrés offrent une alternative pratique avec une posologie de 1 à 2 ml trois fois par jour. Cette approche phytothérapique convient particulièrement aux patients présentant une intolérance aux salicylés de synthèse, la forme naturelle étant généralement mieux tolérée.

Ergonomie domiciliaire et aménagements posturaux préventifs

L’aménagement ergonomique du domicile constitue une stratégie préventive fondamentale pour réduire les contraintes articulaires et prévenir l’aggravation des douleurs chez les seniors. Cette approche environnementale vise à adapter l’habitat aux limitations fonctionnelles spécifiques de chaque individu, optimisant l’autonomie tout en préservant l’intégrité articulaire. Les principes ergonomiques s’appliquent à tous les espaces de vie, depuis la chambre jusqu’à la cuisine, en passant par les espaces de circulation. Cette démarche préventive s’avère particulièrement rentable à long terme, retardant la perte d’autonomie et réduisant le recours aux aides humaines.

La chambre à coucher nécessite une attention particulière car elle représente l’espace de récupération nocturne essentiel à la régénération articulaire. Le choix de la literie influence directement la qualité du sommeil et les douleurs matinales. Un matelas à mémoire de forme, d’une fermeté moyenne à ferme, maintient l’alignement physiologique de la colonne vertébrale tout en répartissant uniformément les points de pression. L’épaisseur optimale se situe entre 18 et 25 centimètres, avec une densité de 50 à 85 kg/m³ selon le poids de l’utilisateur. L’oreiller ergonomique, adapté à la morphologie cervicale, prévient les réveils douloureux et les contractures musculaires. Les modèles à mémoire de forme ou en latex naturel offrent un soutien personnalisé, maintenant la courbure cervicale physiologique quelle que soit la position de sommeil adoptée.

La hauteur du lit représente un paramètre crucial souvent négligé. Une hauteur optimale, correspondant à la hauteur du genou en position debout (généralement 45 à 50 cm), facilite les transferts et réduit les contraintes sur les articulations des membres inférieurs. Des pieds de lit réglables permettent un ajustement personnalisé. L’installation de barres de redressement latérales ou d’un lit médicalisé peut s’avérer nécessaire pour les seniors présentant des limitations importantes de mobilité. Ces dispositifs réduisent l’effort musculaire nécessaire aux changements de position et préviennent les chutes nocturnes.

Un environnement domestique bien aménagé peut réduire jusqu’à 40% les douleurs articulaires quotidiennes et améliorer significativement l’autonomie fonctionnelle des seniors.

L’aménagement de la salle de bain constitue une priorité sécuritaire majeure, cet espace concentrant les risques de chute et de traumatisme articulaire. L’installation de barres d’appui, positionnées stratégiquement près des toilettes, de la douche et de la baignoire, offre des points d’ancrage sécurisés lors des transferts. Ces dispositifs, fixés solidement dans les murs porteurs, doivent supporter une charge minimale de 150 kg. Le choix d’un siège de douche escamotable permet de ménager les articulations des membres inférieurs lors de la toilette, évitant la station debout prolongée. Les revêtements antidérapants au sol et dans la douche préviennent les glissades, facteur majeur de traumatisme chez les seniors. L’éclairage renforcé, avec des spots LED de température de couleur neutre (4000K), améliore la visibilité et réduit les risques d’accident.

L’aménagement de la cuisine nécessite une réflexion globale sur l’accessibilité et la réduction des contraintes posturales. Le plan de travail, d’une hauteur standard de 90 cm, peut nécessiter un ajustement personnalisé selon la taille de l’utilisateur. Des plans de travail réglables en hauteur ou des modules complémentaires permettent d’adapter la surface de travail aux différentes tâches culinaires. Le rangement des ustensiles fréquemment utilisés entre 70 et 140 cm de hauteur évite les flexions excessives du tronc et les élévations contraignantes des bras. Les placards équipés de systèmes coulissants ou de plateaux extractibles facilitent l’accès aux objets stockés en profondeur. L’installation de poignées ergonomiques, d’un diamètre de 3 à 4 cm, réduit l’effort de préhension nécessaire et ménage les articulations des mains arthrosiques.

Surveillance des signaux d’alarme et consultation rhumatologique différée

La surveillance attentive des symptômes articulaires chez les seniors nécessite une connaissance précise des signes d’aggravation qui imposent une consultation médicale spécialisée. Cette vigilance préventive permet d’identifier précocement les complications potentielles et d’ajuster la stratégie thérapeutique avant l’installation de séquelles irréversibles. Les patients et leur entourage doivent être sensibilisés à la reconnaissance de ces signaux d’alarme, véritables indicateurs d’une évolution défavorable nécessitant une prise en charge médicale urgente. Cette approche proactive s’inscrit dans une démarche de médecine préventive, retardant l’évolution vers l’invalidité fonctionnelle.

L’apparition brutale d’une douleur intense, d’installation récente et ne répondant pas aux traitements habituels, constitue un signal d’alarme majeur. Cette modification du pattern douloureux peut révéler une complication mécanique comme une fissure cartilagineuse, un détachement ostéochondral ou une rupture méniscale. L’intensité douloureuse, évaluée sur une échelle visuelle analogique, ne doit pas dépasser le seuil de tolérance habituel du patient. Une douleur nocturne réveillant le patient, particulièrement si elle s’accompagne de sueurs ou de fièvre, évoque une origine infectieuse ou néoplasique nécessitant un bilan urgent. Ces douleurs inflammatoires, contrairement aux douleurs mécaniques de l’arthrose, ne sont pas soulagées par le repos et tendent à s’aggraver avec l’immobilité.

Les signes inflammatoires locaux – rougeur, chaleur, gonflement et impotence fonctionnelle – caractérisent une réaction inflammatoire aiguë qui dépasse le cadre de l’arthrose habituelle. Cette triade symptomatique peut révéler une arthrite septique, particulièrement redoutable chez les seniors immunodéprimés ou diabétiques. L’arthrite à pyrogènes, urgence rhumatologique absolue, nécessite une prise en charge hospitalière immédiate avec antibiothérapie intraveineuse et drainage chirurgical. Le retard diagnostic expose aux complications septiques générales et à la destruction articulaire irréversible. La ponction articulaire diagnostique, réalisée en urgence, permet l’analyse bactériologique et cytologique du liquide synovial, orientant rapidement le traitement.

La perte fonctionnelle brutale, caractérisée par l’impossibilité soudaine d’effectuer des gestes auparavant possibles, signale une complication mécanique grave. Cette impotence fonctionnelle peut résulter d’un blocage articulaire par corps étranger intra-articulaire, d’une rupture tendineuse ou d’une fracture pathologique. Au niveau du genou, le blocage en extension ou en flexion évoque une lésion méniscale complexe ou un fragment ostéochondral libre. L’épaule pseudoparalytique, avec impossibilité d’élévation active du bras, peut révéler une rupture de coiffe des rotateurs nécessitant une évaluation chirurgicale. Ces situations imposent un bilan d’imagerie urgent et une consultation orthopédique spécialisée.

Les troubles neurologiques associés – paresthésies, déficit moteur, troubles sensitifs – témoignent d’une compression nerveuse évolutive nécessitant une décompression urgente. Au niveau cervical, l’apparition de troubles de la marche, de maladresse gestuelle ou de troubles sphinctériens évoque une myélopathie cervicarthrosique, complication redoutable pouvant évoluer vers la tétraplégié. Les signes pyramidaux – hyperréflexie, signe de Babinski, clonus – imposent une IRM cervicale en urgence et une consultation neurochirurgicale. Au niveau lombaire, le syndrome de la queue de cheval, associant sciatique bilatérale, anesthésie en selle et troubles génito-sphinctériens, constitue une urgence chirurgicale absolue.

La fièvre associée aux douleurs articulaires, particulièrement si elle dépasse 38,5°C, évoque une origine infectieuse nécessitant un bilan biologique complet. Les hémocultures, la CRP et la procalcitonine permettent d’évaluer le syndrome inflammatoire biologique et d’orienter vers une antibiothérapie probabiliste. Chez les seniors fragiles, l’infection articulaire peut se manifester par des signes atypiques – confusion, chutes répétées, altération de l’état général – retardant le diagnostic. La surveillance de l’évolution clinique sous traitement conservateur ne doit pas excéder 48 à 72 heures avant réévaluation médicale spécialisée.